本記事は、『星のカービィ スターアライズ』において、登場するラスボスである「エンデ・ニル」について解説と考察をしてまとめています。

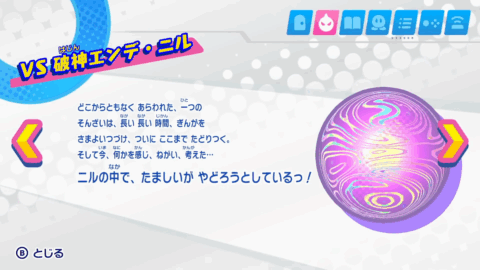

「スタアラ」のラスボス「エンデ・ニル」の概要

「スタアラ」の物語の核心に迫る存在として登場するラスボスが「エンデ・ニル」です。

魔神官ハイネスが復活を企てたこの存在は、呼び出した者の意思に染まる慈悲を与える神とされています。かつて「ニルの始祖」は闇を生み出し続けていたとされ、四人の英雄によって四本の心の槍で封印されたという伝説がハイネスの持つ書物には記されていました。

虚無から生まれた破神としての姿

エンデ・ニルそのものは、闇の存在ではなく、虚無のような存在として描写されています。そのため、呼び出した者の願いや集められたエネルギーによってその性質や姿が変化すると考えられています。

物語の序盤では、ニルは明確な自我を持たない「物質のような存在」として現れます。その真の姿が「破神エンデ・ニル」として顕現したものなのか、あるいはハイネスによって闇のエネルギーを与えられた結果の姿なのかは、作中では明確にされていません。

終焉と無を意味する名前

「エンデ・ニル」という名称には、その存在が持つ多層的な意味が込められています。ドイツ語において「エンデ(Ende)」は「終焉」を、「ニル(Null)」は「無」を意味し、物語の最終局面を飾るにふさわしい響きを持っています。

さらに、「ニル」を数字の語呂合わせで「26」と読むと、初代『星のカービィ』が発売予定となってからちょうど26年という節目と重なる点も、ファンによる深読みを誘う要素となっています。

これらの解釈は、エンデ・ニルが単なる悪の存在に留まらない、シリーズ全体の歴史やテーマを内包する象徴的なキャラクターであることを示唆しています。

エンデ・ニルと過去作ボス、そしてカービィとの関係性

エンデ・ニルとの戦いでは、その形態や攻撃パターンが『星のカービィ』シリーズの過去作品に登場したボスたちとの類似点を多く示しており、プレイヤーに深い考察を促します。

ダークマター族を思わせる形態変化と攻撃

エンデ・ニルは、戦闘中にさまざまな姿へと変化し、その都度、過去作の強敵たちの面影を映し出します。

また、エンデ・ニルの本体のような部位に攻撃を加えることになりますが、その顔は不規則に変化し、中にはカービィの顔や『星のカービィ64』のゼロツー第一形態の顔に酷似したものも存在します。

さらに、この心臓部のHPが半分になるとリアルダークマターのような姿へと変貌し、攻撃パターンもダークマター族や「ソウル」系の特徴を帯びるようになります。

これらの描写は、ニルが過去に登場した闇の存在たち、特にダークマター族と何らかの根源的な繋がりを持つ可能性を強く示唆しています。

そして、「星誕ニル」の登場シーンは『星のカービィ3』の「ゼロ」と戦っている時の背景というのもあります。

マスタークラウンと古代の文明との繋がり

エンデ・ニルの戦闘中、特に飛行形態では、ビーム攻撃の際に頭上にマスタークラウンに似た王冠らしき物体が出現します。

これは、Wii版『星のカービィ』で登場したマスタークラウンが、ニルの始祖の力の一部を宿している、あるいはその力と深く関連している可能性を示唆するものです。

マスタークラウンは、ハルカンドラに住む古代人が作ったとされる「ギンガをとぶキカイじかけの星」ギャラクティック・ノヴァと並び、古代の文明が生み出した伝説のアイテムとして語られてきました。エンデ・ニルがその意匠を纏うことは、ニルが古代の文明やその生み出した力と密接な関係にあることを示唆していると言えるでしょう。

カービィに酷似した姿と「ポポポ」の可能性

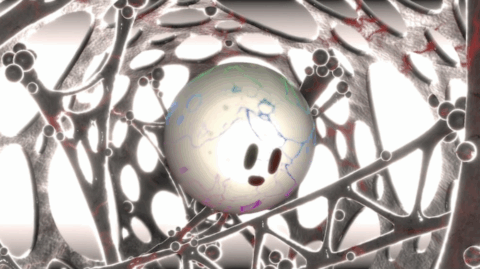

エンデ・ニルの最終形態である「星誕 ニル」は、その姿がカービィに酷似していることで多くのファンの間で話題となりました。

特に、体色が白く、虹色の流動する線が煌めく様子や、「じゆうにとぶ。ゴハンもたべる。おひるねもする。」といった説明文の記述は、まるでカービィそのものを表しているかのようです。

さらに、星誕ニルを撃破すると、特典としてカービィの顔を初代『星のカービィ』の姿に変化させる「プププボタン」が解放されます。

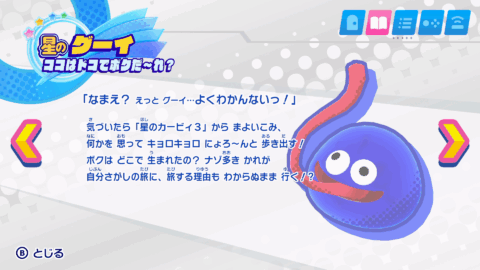

ポポポについて

初代『星のカービィ』の開発当初は「はるかぜポポポ」と呼ばれており、それが「ティンクル★ポポ」へと変更となり、さらに任天堂から発売されるにあたって「星のカービィ」というゲームタイトルで発売されることになりました。

ハイネスの「歴史からその存在さえ一片も残らず消し去ろうとしたぁ!」という発言は、この名称変更前のキャラクター「ポポポ」を暗示しているのではないかという考察も生まれています。

エンデ・ニルの「終焉」と「無」という名前の意味、そしてポーズ画面の文章が、開発中止となった「ティンクル・ポポ」の企画を暗示している可能性も指摘されています。ニルが「ifのカービィ」、あるいは「没となったポポポがリスペクトされ生まれ変わった存在」であるという「ポポポ」説は、ゲーム内の描写や特典、そして開発の歴史を深く結びつける興味深い考察です。

「星誕ニル」が示す希望と未来

エンデ・ニルとの激しい戦いの末に現れる最終形態「星誕ニル」は、その存在自体がシリーズにおける希望と未来を象徴する重要な意味合いを持っています。

激しい戦闘の果てに見せる穏やかな表情

「Theアルティメットチョイス」の最高難易度「魂が飛び出る辛さExtra」で登場する「星誕ニル」は、歴代のラスボスが裸足で逃げ出すほどの猛攻を繰り出す強敵です。

しかし、その激しい戦闘の果てに星誕ニルが見せるのは、カービィに似た穏やかな笑顔です。たくさんの星を溢れさせながら光に包まれて消滅するこの演出は、これまでのソウル系ボスが「終わり」を強く印象付けていたのとは対照的に、「始まり」という印象を強くプレイヤーに与えます。

説明文に記された「心を知ることで新たな生誕へ至るかもしれない希望」という表現も、ニルが単なる破壊神ではなく、善悪の可能性を秘めた存在として、カービィとの出会いを経て希望の未来へと歩み出すことを暗示しています。

BGM「組曲:星羅征く旅人」に込められたテーマ

エンデ・ニル戦のBGM「組曲:星羅征く旅人 最終楽章:煌めき星」は、物語の感動を一層深める要素として多くのプレイヤーの心に残っています。

この楽曲は、壮大なオーケストラ調から始まり、静かなピアノの旋律へと変化し、最終的にはゲームボーイ音源の初代『星のカービィ』のテーマ曲「グリーングリーンズ」が挿入されるという、非常に特徴的な構成を持っています。

この演出は、初代『星のカービィ』をプレイした古参のファンにとって、当時の記憶を呼び覚まし、カービィが歩んできた道のりを再体験するような感覚をもたらします。

製作者がどのような意図でこの音源を挿入したかは公式には語られていませんが、多くのファンは、長年カービィシリーズを愛し支えてきたユーザーへの「ありがとう」というメッセージ、そしてカービィというキャラクターへの深い「愛と感謝」が込められていると感じています。

熊崎信也ディレクターが、生みの親である桜井政博氏からカービィシリーズを受け継ぎ、「カービィらしさ」を大切にしてきた歴史を鑑みると、エンデ・ニルという存在は、そうした開発者の熱い想いや、シリーズを紡いできた全ての人々への敬意の結晶であるとも解釈できるでしょう。

シリーズの集大成と次世代へのメッセージ

『星のカービィ スターアライズ』は、過去作の敵キャラクターがフレンズとして登場したり、歴代のステージやBGMが随所に散りばめられたりするなど、シリーズのファンサービスが過去最大規模で盛り込まれています。

ニル戦のBGMに初代カービィのテーマが使われるなど、これまでのカービィの歴史を振り返るような演出は、まさにシリーズの集大成と言えるでしょう。

物語の結末も、三魔官やハイネス、そしてニルまでもが救われるという、珍しくハッピーエンドと言える内容であり、シリーズ全体を一つの大きな区切りとして捉える見方も存在します。

「星誕」という言葉は「Star Arise」と翻訳でき、これはまさに本作のタイトル回収であり、新たな星の物語が始まることを示唆しています。エンデ・ニルは、過去の全てを受け止め、未来へと繋がる希望の象徴として描かれているのです。

ニルが繋ぐカービィ世界の根源と可能性

エンデ・ニルは、『星のカービィ』シリーズの奥深い世界観において、多くの謎と可能性を秘めた根源的な存在として位置づけられています。

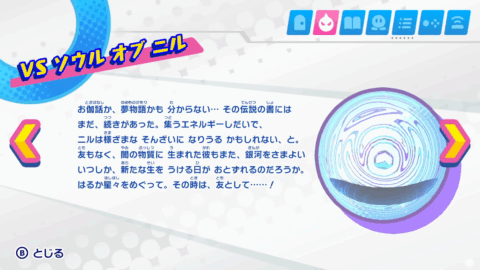

全ての生命の始祖としてのニル

ソウルオブニルの説明文には「集うエネルギーしだいで、ニルは様ざまな そんざいに なりうる かもしれない」と記されています。この記述は、ニルが悪のエネルギーを集めればダークマター族のような存在になり、フレンズハートのような善のエネルギーを主としていればカービィのような純粋で正義感のある存在として誕生できた可能性を示唆しています。

この解釈に基づけば、ニルはカービィやダークマター族を含む「全ての生命の始祖」であるという考察も生まれます。

ダークマター族の一員でありながらカービィの味方であるグーイが、カービィと同じコピー能力を持つことも、ニルが善悪どちらにもなりうる可能性の塊であることの証左とも言えるでしょう。

『ディスカバリー』のラスボス「ID-F86」との関連

『星のカービィ スターアライズ』の次にリリースされた3Dアクションゲーム『星のカービィ ディスカバリー』のラスボス「ID-F86」は、エンデ・ニルとの類似点が指摘されており、シリーズ全体の根源的な謎に繋がる存在として注目されています。

ID-F86は、そのビジュアルや研究施設の様子がギャラクティック・ノヴァの内部に酷似しており、星型のワープゾーンで物や人を移動させる力を持っています。このワープの演出は、『星のカービィ Wii』や『星のカービィ64』で登場するワープ能力と共通しており、古代ハルカンドラの人々がID-F86やその施設の形状をベースにギャラクティック・ノヴァを創り出した可能性が示唆されています。

また、ID-F86が姿を変えた「カオス・エフィリス」は、ブラックホールのようなものでカービィを吸い込もうとする攻撃を繰り出し、これはマルクやマホロアの攻撃方法と類似しています。

さらに、その球体のような姿はエンデ・ニルのコアに酷似しており、ダークマター族との関連性も指摘されています。これらの類似点から、ID-F86がマルク、マホロア、ダークマター族、エンデ・ニルといった多くのラスボスたちの「悪の根源的な存在」であり、そこから様々なラスボスが枝分かれしていったのではないかという推測も存在します。

『星のカービィ ディスカバリー』のカービィの相棒であるエフィリンが、ID-F86の一部であり良心を司る部分であったとされている点も、エンデ・ニルが善悪両方の可能性を秘めていたことと重なります。これは、カービィ自身もまた、育ちによって善性の存在になった可能性を暗示しているのかもしれません。

カービィシリーズの奥深さと今後の展開

『星のカービィ ディスカバリー』のラスボスであるID-F86は、新世界で生み出されたのではなく「ある日、飛らいした」と表現されており、その出自は謎に包まれています。

これは、はるかぜとともにプププランドへやってきたカービィ自身の出自が不明であることと重なり、ID-F86とカービィの間に何らかの遠い繋がりがある可能性をファンに想像させます。

ただし、『星のカービィ』シリーズの総合ディレクターである熊崎信也氏は、「ゼルダの伝説」のような明確な時系列設定はしていないと語っており、これらの考察はあくまでファンコミュニティ内での解釈の域を出ないことを理解しておく必要があります。

それでも、近年の『星のカービィ』シリーズでは、敵キャラクターに緻密な設定が用意され、作品ごとに過去の要素が有機的に繋がり、物語に奥深さをもたらしています。エンデ・ニル、そしてID-F86といった存在は、カービィシリーズの根源的な謎を提示し、今後の展開にさらなる期待を抱かせる重要なキャラクターであると言えるでしょう。

まとめ

『星のカービィ スターアライズ』に登場するエンデ・ニルは、単なるラスボスに留まらず、カービィシリーズの根源的な世界観、キャラクターの出自、そしてシリーズが紡いできた「愛と感謝」の物語を象徴する存在です。

その消滅が「始まり」を予感させる描写や、「さよならカービィ」といったメッセージは、次作『星のカービィ ディスカバリー』への期待を高め、シリーズが新たなステージへと進むことを暗示していました。

さらに、『ディスカバリー』のID-F86との類似点からは、エンデ・ニルがシリーズの多くのボスキャラクター、ひいてはカービィ自身の起源にまで繋がる、より根源的な存在である可能性が浮かび上がります。明確な時系列は語られないものの、エンデ・ニルはカービィの物語が持つ奥深さと、無限の可能性を秘めた世界観を象徴する、まさに「星誕」の存在と言えるでしょう。

記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。